最近よく聞くSDGs。どのような経緯で立ち上がったのか・・・?知っていますか?

国際連合(国連)の総会にて決定した内容で、日本はもちろん、国連に加盟しているほぼ全ての国が目標として掲げたSDGs17の目標。そのなかで、日本は「Sciety 5.0(ソサエティ5.0)」を考案し、その未来社会に向かって始動しました。

前編の最後にて、「産業革命は、社会が変わる」と言いましたが、その産業革命のきっかけとなっているのが「SDGs」です。

本記事では、内閣府が提示している資料「Sciety 5.0」を紹介しながら、SDGsとSciety 5.0の未来社会の関係性について説明します。また、第四次産業革命と取組み事例を紹介しますので、これから活躍していく産業について、理解を深めていただければと思います。

SDGsとは?

2015年9月の国連総会において「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」が全会一致で採択されました。「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)」の17の目標と169のターゲットは、わが国を含む地球的・人類的課題を包摂して掲げた国際的な目標です。

そして、SDGsで掲げられている課題の達成は、国内的にはわが国の成長戦略の軸の1つである第6期科学技術・イノベーション基本計画に掲げる「Society 5.0」の実現にも密接に関係し、また国際的には途上国をはじめとした国際社会への貢献の基本理念でもあります。

※引用元:JST国立研究開発法人 科学技術振興機構「持続可能な開発目標(SDGs)への科学技術イノベーションの貢献」

Society 5.0とは?

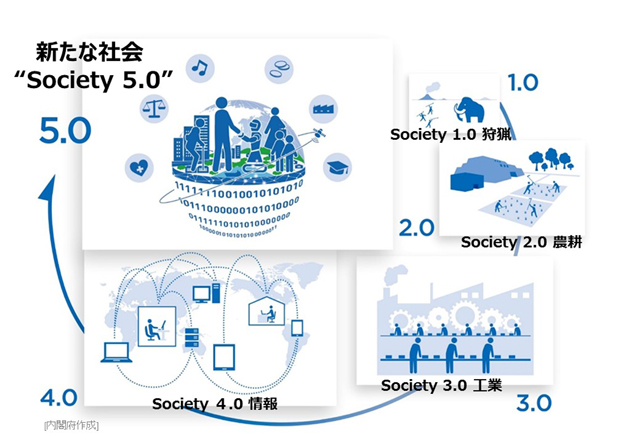

我が国が目指すべき未来社会の姿であり、狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く新たな社会です。第5期科学技術基本計画(平成28年1月22日閣議決定)において、「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」としてSociety 5.0が初めて提唱されました。

第5期科学技術基本計画で提示した Society 5.0の概念を具体化し、現実のものとするために、令和3年3月26日に閣議決定された第6期科学技術・イノベーション基本計画では、我が国が目指すべきSociety 5.0の未来社会像を「持続可能性と強靭性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ(well-being)を実現できる社会」と表現しています。

※引用元:内閣府「Society 5.0」

Society 5.0の実現に必要なもの

第5期科学技術基本計画において「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」として提唱されたSociety 5.0について、第6期科学技術・イノベーション基本計画では、国内外の情勢変化を踏まえて具体化させていく必要があるとしています。

※引用元:内閣府「Society 5.0」

サイバー空間とフィジカル空間の融合による持続可能で強靱な社会への変革

Society 5.0の実現に向けては「サイバー空間とフィジカル空間の融合」という手段と、「人間中心の社会」という価値観が鍵となります。Society 5.0では、サイバー空間において、社会のあらゆる要素をデジタルツインとして構築し、制度やビジネスデザイン、都市や地域の整備などの面で再構成した上で、フィジカル空間に反映し、社会を変革していくこととなります。

また、そのような新しいプロセスに人間中心という価値観を組み込むことにより、一人ひとりの国民、世界の市民を意思決定の舞台の中心人物として押し上げ、社会はより良い姿へと柔軟に機動的に変化していくこととなります。

※引用元:内閣府「Society 5.0」

新たな社会を設計し、価値創造の源泉となる知の創造

Society 5.0への移行において、新たな技術を社会で活用するにあたり生じるELSI※に対応するためには、俯瞰的な視野で物事を捉える必要があり、自然科学のみならず、人文・社会科学も含めた「総合知」を活用できる仕組みの構築が求められています。

※ELSI:Ethical, Legal and Social Implications/Issues。倫理的・法的・社会的な課題。

※引用元:内閣府「Society 5.0」

新たな社会を支える人材の育成

Society 5.0時代には、自ら課題を発見し解決手法を模索する、探究的な活動を通じて身につく能力・資質が重要となります。世界に新たな価値を生み出す人材の輩出と、それを実現する教育・人材育成システムの実現が求められています。

※引用元:内閣府「Society 5.0」

Society 5.0の実現に向けた科学技術・イノベーション政策

- 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)

- 研究開発とSociety 5.0との橋渡しプログラム(BRIDGE)

- ムーンショット型研究開発制度

- スマートシティ

- 総合知

- 教育・人材育成

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)

Society 5.0の実現に向けてバックキャストにより、社会的課題の解決や日本経済・産業競争力にとって重要な課題を設定し、府省連携が不可欠な研究開発を産学官連携により基礎研究から社会実装まで見据えて一気通貫で推進しています。

詳しくは 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP) のページへ※引用元:内閣府「Society 5.0」

研究開発とSociety 5.0との橋渡しプログラム(BRIDGE)

SIPや各省庁の研究開発等の施策で生み出された革新技術等の成果を社会課題解決や新事業創出、Society 5.0に橋渡しし、各省庁の研究開発等の施策のイノベーション化を推進しています。

※引用元:内閣府「Society 5.0」

ムーンショット型研究開発制度

日本発の破壊的イノベーションの創出を目指し、困難だが実現すれば大きなインパクトが期待される社会課題等を対象として、国が野心的な目標及び構想を掲げ、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発を推進しています。複数の目標がSociety 5.0を背景として設定されています。

詳しくは ムーンショット型研究開発制度 のページへ

※引用元:内閣府「Society 5.0」

スマートシティ

スマートシティは、Society 5.0の先行的な実現の場となるものであり、関係府省が一丸となって、各都市・地域におけるスマートシティの推進を支援しています。

詳しくは スマートシティ のページへ※引用元:内閣府「Society 5.0」

総合知

科学技術・イノベーションによる社会課題の解決やSociety 5.0の実現などの社会改革には、自然科学だけでなく人文・社会科学も含む総合知の活用が重要な役割を果たします。総合知の活用を促すため、総合知についての情報発信や活用事例の収集等を推進しています。

※引用元:内閣府「Society 5.0」

教育・人材育成

「多様性」「公正や個人の尊厳」「多様な幸せ(well-being)」の価値がSociety 5.0の中核であることを踏まえ、社会全体で教育・人材育成政策を推進すべく取組を進めています。

※引用元:内閣府「Society 5.0」

ここまで、日本が目指すSociety5.0の新しい社会について、内閣府が掲載している情報を紹介しました。

なお、PDF版でも同様の資料がありましたので、良かったら参考にしてください。

※参考:内閣府「Society5.0の資料(PDF)」

SDGsとSociety5.0の未来社会の関係性

Society 5.0は、先進の科学技術を活用して、現在ある課題を解決しながら、私たち人間の生活の豊かさ・質を向上させることを目的としています。これは、SDGs(持続可能な開発目標)における地球上および人類における課題と重なり、Society 5.0未来社会の展望は、SDGsの目標達成に対して、大きく貢献するものと言えます。

また、繰り返しの説明にはなりますが、SDGsについては、JST国立研究開発法人 科学技術振興機構も、SDGsとSociety 5.0について同じような回答をしていますので、下記をご確認ください。

SDGsで掲げられている課題の達成は、国内的にはわが国の成長戦略の軸の1つである第6期科学技術・イノベーション基本計画に掲げる「Society 5.0」の実現にも密接に関係し、また国際的には途上国をはじめとした国際社会への貢献の基本理念でもあります。

※引用元:JST国立研究開発法人 科学技術振興機構「持続可能な開発目標(SDGs)への科学技術イノベーションの貢献」

第四次産業革命とは?

第4次産業革命とは、18世紀末以降の水力や蒸気機関による工場の機械化である第1次産業革命、20世紀初頭の分業に基づく電力を用いた大量生産である第2次産業革命、1970年代初頭からの電子工学や情報技術を用いた一層のオートメーション化である第3次産業革命に続く、次のようないくつかのコアとなる技術革新を指す2(付図2-1)。

一つ目はIoT及びビッグデータである。工場の機械の稼働状況から、交通、気象、個人の健康状況まで様々な情報がデータ化され、それらをネットワークでつなげてまとめ、これを解析・利用することで、新たな付加価値が生まれている。

二つ目はAIである。人間がコンピューターに対してあらかじめ分析上注目すべき要素を全て与えなくとも、コンピューター自らが学習し、一定の判断を行うことが可能となっている。加えて、従来のロボット技術も、更に複雑な作業が可能となっているほか、3Dプリンターの発展により、省スペースで複雑な工作物の製造も可能となっている。

こうした技術革新により、①大量生産・画一的サービス提供から個々にカスタマイズされた生産・サービスの提供、②既に存在している資源・資産の効率的な活用、③AIやロボットによる、従来人間によって行われていた労働の補助・代替などが可能となる。企業などの生産者側からみれば、これまでの財・サービスの生産・提供の在り方が大きく変化し、生産の効率性が飛躍的に向上する可能性があるほか、消費者側からみれば、既存の財・サービスを今までよりも低価格で好きな時に適量購入できるだけでなく、潜在的に欲していた新しい財・サービスをも享受できることが期待される。

※引用元:内閣府「第2章 新たな産業変化への対応(第1節)」

第四次産業革命の取組み「事例紹介」

また、諸外国も含め、第4次産業革命の流れとして既に取組が始まっている具体的な事例を整理すると以下のようになる。

第一は、財・サービスの生産・提供に際してデータの解析結果を様々な形で活用する動きである。具体的には、製造業者による自社製品の稼働状況データを活用した保守・点検の提供、ネット上での顧客の注文に合わせたカスタマイズ商品の提供、ウェアラブル機器による健康管理、医療分野でのオーダーメイド治療、保安会社による独居老人の見守りサービスの提供などの事例がある。

第二は、シェアリング・エコノミーである。これは、インターネットを通じて、サービスの利用者と提供者を素早くマッチングさせることにより、個人が保有する遊休資産(自動車、住居、衣服等)を他者に対して提供したり、余った時間で役務を提供するサービスである。具体的には、保有する住宅の空き部屋等を活用して宿泊サービスを提供する「民泊サービス」や、一般のドライバーの自家用車に乗って目的地まで移動できるサービス、個人の所有するモノ(衣服等)を利用するサービスや、個人の持つ専門的なスキルを空き時間に提供するサービス、空いている駐車スペースを利用するサービス等、様々なサービスが登場している。

第三は、AIやロボットの活用である。具体的には、AIを使った自動運転の試行実験、AIを活用した資産運用、介護などでのロボットによる補助の活用等の事例がある。

第四は、フィンテック(FinTech)の発展である。フィンテックとは、金融を意味するファイナンス(Finance)と技術を意味するテクノロジー(Technology)を組み合わせた造語であり、金融庁金融審議会(2015)は、「主に、ITを活用した革新的な金融サービス事業を指す」としている3。具体的には、取引先金融機関やクレジットカードの利用履歴をスマートフォン上で集約するサービスや、個人間で送金や貸借を仲介するサービス、AIによる資産運用サービスのほか、情報をAIで分析して信用度を評価することで、伝統的な銀行では貸出の対象にならないような中小企業や消費者向けに迅速に融資を行うサービスの提供などが可能となっている4。

※引用元:内閣府ホームページ「第2章 新たな産業変化への対応(第1節)」

まとめ・・・SDGs・Society 5.0・第四次産業革命の中心はAIである

いかがでしたでしょうか。

今回の記事についてまとめます。

SDGs(持続可能な開発目標)は、日本を含めた全世界における、地球的・人類的課題を解決するために立ち上がった目標です。

日本は、科学技術を用いたSociety 5.0の未来社会にすることを掲げて、SDGsの課題解決および人間の生活に役立てていくことを発表しています。

これら、新しい社会を目指して始動していることを、「第四次産業革命」とも言い、AI・IoT・ビッグデータが中心となった、産業が今後誕生します。また、すでに開発プロジェクトが始動しており、「ムーンショット型研究開発制度(以下、「ムーンショット計画」という)」と言います。

「第四次産業革命によって、新しい産業が生まれる」わけですから、私たちは、現在行っている事業内容について見直しをする時期が来ている・・・ということになります。

殆どの仕事が、DXによってICT化、AIロボットによる作業が主体になりますが、その中にはこれまでと変わらない職業もあります。「これからも人材雇用をしたい!」という希望があるとしたら、AIロボットは真似できない、人の手だからこそ成り立つ仕事を取り入れて、会社と従業員を守り抜くということです。

これから「ムーンショット計画」の紹介をしながら、その内容には未来社会の在り方と、現状について説明します。また、これから人間が活躍する仕事などが、見えてくるように掲載していますので、ぜひ最後まで読んでいただければと思います。

↓↓↓↓↓↓↓