社会福祉事業プランの続き

前半のまとめ、社会福祉事業プラン5つについて、以下のとおり説明しました。

- 介護サービス「有料老人ホーム」

- 介護サービス「訪問介護」

- 介護サービス「訪問入浴介護」

- 介護サービス「通所介護(デイサービス)」

- 介護サービス「介護医療院」

- 社会福祉法人の設立

ここからは、社会福祉事業プランの後半に入り、以下について説明します。

- 介護サービス「通所リハビリテーション(デイケア)」

- 障がい者支援サービス「就労移行支援」

- 自社オリジナル「ライフサポート」

それでは、詳しく見ていきましょう。

6:介護サービス「通所リハビリテーション(デイケア)」

通所リハビリテーション(デイケア)は、病院、老健(介護老人保健施設)、介護医療院と併設して、サービス提供をしていることが多いです。デイケアは、「通リハ」とも言われています。

リハビリ内容としては、事故で怪我からの回復を目指したり、病気による手足の麻痺などの改善を始め、ここ最近では、筋力アップや筋力維持といった介護予防をする意味で、要介護度の認定が低い方の利用も増えてます。デイサービスの進化させた感じを、イメージすると分かりやすいと思います。

定義

介護老人保健施設、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設で行う、居宅要介護者に対する、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション

※引用元:厚生労働省ホームページ「通所リハビリテーション」

デイケア1日の流れ

デイケアは、各事業所ごとに工夫したサービス内容を提供してますが、「利用者様をどれだけ楽しませながら動かすか?」という課題を重点に置いているのは同じだと思います。

以下のリンクボタンにて、Googleの検索エンジン「デイケア 1日の流れ」に移動するよう設定しましたので、各事業所さんの様子を見ても良いと思います。

デイケアの事業所数

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「通所リハビリテーション(PDF 9ページ目)」

上記の表を見ると、高齢者人口に対して事業所数の方が少ない地域が大半です。

報酬

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護報酬の算定構造(PDF 7ページ目)」

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「通所リハビリテーション(PDF 5ページ目)」

デイケアの報酬算出については、通所介護(デイサービス)同様に、施設の受入れ規模や、利用者様がサービスを利用した時間数・日数等によって、単位が細かく分かれています。報酬単位は、デイケアの方が高いです。

加算・減算について

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護報酬の算定構造(PDF 7ページ目)」

人員基準

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「通所リハビリテーション(PDF 4ページ目)」

| 医師 | 専任の常勤医師1以上 (病院、診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療院では、当該病院等の常勤医師との兼務で差し支えない。) |

| 従事者 (理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員) | 単位ごとに、利用者10人に1以上配置が必要。 |

| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 上の内数として、単位ごとに、利用者100人に1以上配置が必要。 ただし、所要1~2時間程度のリハビリであれば、適切な研修を受けた、下記の者も担当することができる。 ・看護師 ・准看護師 ・柔道整復師 ・あん摩マッサージ指圧師 |

設備基準

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「通所リハビリテーション(PDF 4ページ目)」

| リハビリテーションを行う専用の部屋 | 指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、3平方メートルに利用定員を乗じた面積以上のもの。 |

「利用定員×3㎡以上」なので、60人定員でしたら180㎡以上、25人定員でしたら75㎡以上の広さで始められます。

| 施設の規模 | |

| 通常規模型 | 前年度1月当たりの平均利用延人員数が750人以内 |

| 大規模型(Ⅰ) | 前年度1月当たりの平均利用延人員数が751人以上900人以内 |

| 大規模型(Ⅱ) | 前年度1月当たりの平均利用延人員数が901人以上 |

【事業者指定】申請期間・手数料

通所リハビリテーションは、介護付き有料老人ホームの申請方法と異なります。参考までに、秋田県秋田市では、指定開始日の1ヵ月前に申請すること、事業所指定は毎月1日・15日を指定開始日としています。

※参考サイト:秋田市ホームページ「事業者指定申請(指定居宅サービス事業所等)」

その他、詳しくは、各都道府県または各市区町村・介護保険事務所などへお問い合わせください。

7:障がい者支援サービス「就労移行支援」

これまで紹介した介護サービス事業では、人員基準のところで「機能訓練員」が何度も出てきました。そのなかで、あん摩マッサージ指圧師という職業は、視覚障害者の方が国家資格を取得して、職業にすることが多いです。

あん摩マッサージ指圧師として育成するためには、文部科学大臣の認定した学校、或いは、厚生労働大臣の認定した養成施設を卒業する必要があります。厚生労働大臣の認定した養成施設を開設して、視覚障害者の方を育成する場合、「就労移行支援」という制度が適用されます。

下記にて、あん摩マッサージ指圧師と就労移行支援の事業について説明します。

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師とは

あん摩マッサージ指圧師は、一般的にマッサージ師と呼ばれ、はり師、きゅう師は、一般的に鍼灸師と呼ばれて昔から広く知られています。

現在、高校卒業後に厚生労働省が指定した専門の養成施設や、文部科学省が指定した学校や四年制大学で、解剖学、生理学、衛生学・公衆衛生学、病理学などの基礎医学系科目、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学などの現代医学系臨床専門科目、東洋医学概論、東洋医学臨床論、経絡経穴学概論、あん摩マッサージ指圧理論、はりきゅう理論などの東洋医学系臨床専門科目を学びます。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師のそれぞれの国家試験を受け、合格すると、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師のそれぞれの厚生労働大臣免許を取得します。

資格取得後は、「鍼灸院」や「鍼灸マッサージ治療院」という施術所を開業することができます。また、施術所や医療機関等に勤務することもできます。機能訓練指導員として介護施設などで働くこともできます。※引用元:厚生労働省ホームページ「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師(通称:あはき師)について」

就労移行支援

就労移行支援は、「一般型」と「養成施設型」の2種類があり、一般型は、就労希望をしている65歳未満の障がい者に対して、就労に必要なサービスを最長2年間を標準として教えています。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の学校または養成施設にて、免許を取得するために3年または5年間学びます。

一般型の資料については、厚労省がたくさん出しているのですが、養成施設型の資料はあまりなく、実際に聞くことが間違いないと思いますが、今回は就労移行支援について、詳しく説明していらっしゃる「就労支援ガイド」さん(※リンクフリーであることを確認済み)の情報と合わせて説明します。

「養成施設型」報酬

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(PDF 29ページ目)」

| 養成施設型 | 5割以上 | 4割以上5割未満 | 3割以上4割未満 | 2割以上3割未満 | 1割以上2割未満 | 0割超1割未満 | 0割 |

| 20人以下 | 756単位 | 644単位 | 553単位 | 468単位 | 381単位 | 348単位 | 323単位 |

| 21人以上40人以下 | 699単位 | 587単位 | 495単位 | 433単位 | 351単位 | 313単位 | 291単位 |

| 41人以上60人以下 | 665単位 | 560単位 | 464単位 | 402単位 | 338単位 | 295単位 | 272単位 |

| 61人以上80人以下 | 658単位 | 554単位 | 453単位 | 384単位 | 338単位 | 286単位 | 266単位 |

| 81人以上 | 653単位 | 545単位 | 439単位 | 363単位 | 337単位 | 277単位 | 258単位 |

就労移行支援の報酬は、利用者が就労移行支援事業所を卒業して一般就労した場合、就職後6ヵ月以上定着した者の割合(就労定着率)に応じた報酬体系です。

※障がい者支援の地域区分(地区別単価)に関しては、各都道府県・各市区町村にお問い合わせください。

加算・減算について

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(PDF 29ページ目)」

人員基準

※参考サイト:札幌市ホームページ「就労移行支援」

設備基準

※参考サイト:札幌市ホームページ「就労移行支援」

【事業者指定】申請期間・手数料

詳しくは、各都道府県または各市区町村などへお問い合わせください。

介護事業と比べると、報酬単位も低く、人材育成までに3年・5年と時間がかりますが、人材雇用型の事業であれば将来のことを考えて、事業投資をしても良いのではないかと考えます。また、AI時代に入り、これから益々単調な作業など、仕事は減っていくと思いますので、障がい者雇用に対する受け入れ方を考えて実行することは、企業としての課題になると思います。

8:自社オリジナル「ライフサポート」

有料老人ホームの開設および介護サービスの提供に伴って、入居者・移住者を募る場合、何かしらの付加価値というものを付けないと、同業他社との差別化にはならず、集客にはなりません。

そこで、当社では、利用者様の最期までサポートすることで、他の施設にはない付加価値になると考えます。

特に、単身世帯であったり、後継者がいない世帯も増えており、総務省の調べでは、2040年まで65歳以上の単身世帯は増え続けている現状があります。

※参考サイト:総務省ホームページ「平成30年版 情報通信白書|単独世帯の増加」

また、日本の人口推移と見通しでも、高齢者人口は、2025年~2040年まで増え続け、その後、減少するものの、あまり変わらない・・・という見解に至っています。

※参考サイト:総務省ホームページ「人口問題:2040年頃の社会保障を取り巻く環境(PDF 3ページ目)」

そう考えますと、今回の移住者たちの一番の悩みは、「お墓」なのではないでしょうか。生前のうちに死後のことまで、ある程度決めてしまいたい!と思う人は、ここ近年増え続けています。

もちろん、そのなかには、「子どもはいるけれども、嫁に出しちゃったから、自分たちのことは自分でやらなきゃ!」と、子どもに迷惑をかけたくない・・・という想いの御家庭もあることをよく聞きます。

そんな方達も含めて、介護施設に入所する・入所しない等は関係なく、地域に住む人々や、近隣地域に住む人々のために役立つものであれば、サービスとして提供する価値があり、今回の社会福祉事業に深く関連している理由から、当社は事業プランのひとつに組み込むことに決めました。

その他、ライフサポートには、単身者・高齢者などの悩みを解決できるよう、ひとつでも多く安心を与えるものにすると良いと考え、以下のようなことをピックアップしました。

生前のライフサポート

- 日常生活支援

- 医療受診に関する支援

- 介護保険利用契約の締結・変更・解除などの代理

- 生活・療養看護などに関わる費用の支払い代行

- 介護保険を含む社会福祉サービス受給手続き・サービス内容の確認

- 金融取引の代行

- 不動産の維持・管理

- 医療機関への入院保証

- 就職の際の身元引受保証

- 賃貸住宅などへの入居の際の身元引受保証

- 海外旅行の際の保証人

- 老人ホームなど居住型施設への入居身元引受保証

- 緊急時連絡場所の受託など

- 医療上の判断を伴う手術承諾の代理

- その他

死後のライフサポート

- 墓地の用意

- 火葬

- 納骨

- 葬儀

- 電気・水道・ガス等の料金支払や解約手続き

- 住んでいた場所の片付け、賃借の場合は返還事務、同居していた人に対する住み替えの支援

- 保険・年金などの諸手続き

- クレジットカードなど各種カード類の解約、返還手続き

- 個人情報(パソコン、携帯電話等)の消去、破棄

- ペットなど故人が愛用したものや情報の処分

- 祭祀財産の処理(墓、仏壇の管理や処分なども含む)

- その他

お墓のタイプについて

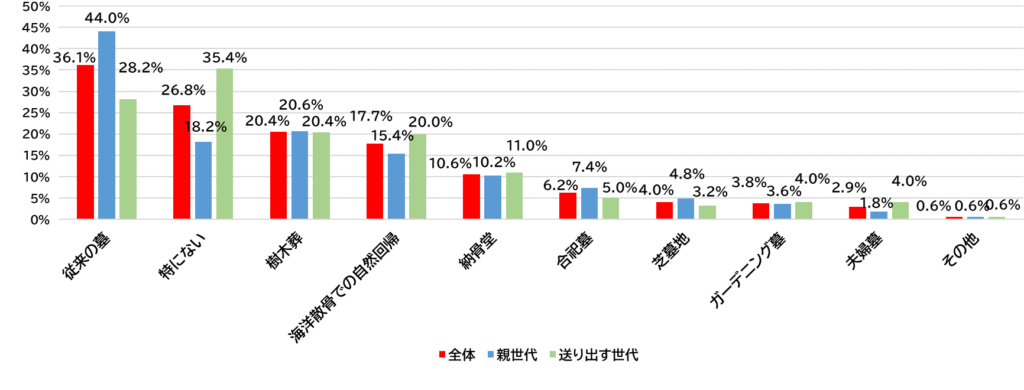

※参考サイト:PR TIMES「コロナ禍において生活スタイルが変化していく中での「終活とお墓」に関する意識調査の結果を発表」

※引用元:PR TIMES「コロナ禍において生活スタイルが変化していく中での「終活とお墓」に関する意識調査の結果を発表」

上記表を見ると、人気のお墓は、第1位は「従来の墓」ではありますが、単身者の方・後継者がいらっしゃらない方は、「墓じまい」というものをしなければいけません。

たとえば、台風などの災害でお墓が崩れてしまい、隣のお墓の所有者達に迷惑をかけてしまった場合、対応できる人がいないと、迷惑を被った人は被害を受けたままになってしまいますので、慣れ親しんだ場所であったとしても、墓じまいはしなければいけません。

そうすると、第2位「特になし」の次、第3位「樹木葬」となります。様々なお墓のタイプがある中で、樹木葬を選ぶことは、当社も賛成です。

樹木葬のニーズ

いわゆる合葬型墓地(墓所)の場合、そのニーズとして「既に承継者がおらず、関係者が当該墳墓から移す」「墓は無いが、自身(の世帯)に承継する者がいないため、墓ではなく、将来の管理を期待して求める」「承継者はいるものの、負担等をかけたくないと考え、予め求める」等に大きく分けられる。そして、これらについては、いわゆる「樹木葬型墓地」へのニーズとも重なるものである。

※引用元:公益社団法人 全日本墓園協会 「いわゆる「樹木葬型墓地」に関する問題点の整理」

その他、樹木葬を選ぶ人の考えとして、以下のようなこともあるそうです。

- 自然に還りたい思いがある

- 自然のなかで眠りたい

- 墓掃除・草取りなどの維持・管理を続けるのが大変だと思っている

- 墓を建てる費用を抑えたい(墓石代がかからず、費用を安く抑えられる)

- 維持にかかる費用が心配(墓石代)

下記、参考サイトでは、樹木葬の種類、収蔵方法なども様々あり、その詳細についても書いていますので、参考にしてみてください。

※参考サイト:公益社団法人 全日本墓園協会 「いわゆる「樹木葬型墓地」に関する問題点の整理」

樹木葬の価格

樹木葬の価格(費用)それぞれの樹木葬墓地によってもちろん異なる。その設定の基準も様々である。おおよそ30~50万円からが基本となっている

※引用元:公益社団法人 全日本墓園協会 「いわゆる「樹木葬型墓地」に関する問題点の整理(PDF 7ページ目)」

樹木葬墓地の開設

樹木葬は自宅に埋葬できません。死体遺棄と区別がつきにくいため衛生面の関係上、「役所の許可を取った墓地」や「霊園」以外では禁止されています。

墓地、火葬場等の許可等・・・・都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)

(1) 墓地、納骨堂、火葬場の経営等の許可

・ 墓地、納骨堂又は火葬場の経営をしようとする者は、都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)の許可を受けなければならない。

(2) 墓地等の管理者からの報告徴収・改善命令等

・ 都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)は、墓地等の管理者から報告徴収を行うことができる。また、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地等の改善、使用の全部又は一部の制限、禁止を命じることができる。

(3) 墓地等の許可の取消

・ 都道府県知事(市又は特別区にあっては市長又は区長)は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂又は火葬場の許可を取り消すことができる。※引用元:厚生労働省ホームページ「墓地、埋葬等に関する法律の概要」

墓地の開設に関しては、都道府県知事や市区町村長に申出をして、場所の許可、場所の提供などを含め、審査を受けることになります。

墓地経営ができる者

墓地経営・管理の指針の解釈について

(1) 公益法人制度改革後の墓地経営主体に関する考え方について

従来、墓地経営・管理の指針等について(平成12年12月6日付け厚生省生活衛生局長通知)の別添1「墓地経営・管理の指針」2(2)において、墓地経営主体は、地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られるとの考え方を示しているところである。

※引用元:厚生労働省ホームページ「公益法人制度改革に伴う「墓地経営・管理の指針」の解釈等について(通知)」

墓地経営に関しては、基本的には市営墓地などが優先であるため、営利団体はもちろん、何らかの活動を継承して続けている団体でなければ、相手にしてもらえません。

そのため、一般的な法人から墓地経営を目指すとすれば、「一般社団法人」「一般財団法人」のいずれかの非営利法人(以下、「一般法人」と言う。)を既にお持ちであれば、墓地審査の前に、先ずは、公益法人の認定のための審査を受けることができるため、最短で各審査に挑めるということです。

墓地経営をするための留意事項

ただし、公益法人というのは、認定取り消しもあるため、注意する必要があります。

(2) 公益認定法人に対して墓地経営の許可を与える際の留意事項等

公益認定法人に対して墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号、以下「墓埋法」という。)第10条に基づく墓地経営の許可を与える際には、当然のことながら、単に墓地経営の許可段階において公益認定法人であるか否かといった外形的な側面のみを確認するだけでなく、将来に渡って公益認定を取り消されるおそれがないと見込まれることなど墓地経営を安定的・永続的に、かつ、非営利的に行うことができる法人であることを十分確認されたい。また、許可後においても、報告徴収等を通じて経営状況の確認を行うなど、墓地経営の安定性等を確保するための継続的な指導監督に意を用いられたい。

墓地経営を許可した公益認定法人が、その後の事情の変化により公益認定を取り消される事態となった場合には、当該法人が保有する公益目的取得財産残額に相当する額の財産を公益的な法人に贈与する必要が生じるため、当該法人による墓地経営の継続は現実的に困難になると考えられるところであり、墓地経営の許可を与える際にはこのような事態に至るおそれがないかについて十分確認するとともに、墓地経営を行っている公益認定法人が認定を取り消された場合の対応策についてもあらかじめ想定しておくなど、公益認定が取り消されることによって、公衆衛生その他公共の福祉に支障が生じることのないよう、くれぐれも留意願いたい。

※引用元:厚生労働省ホームページ「公益法人制度改革に伴う「墓地経営・管理の指針」の解釈等について(通知)」

上記のとおり、墓地経営をするために、ただ単に公益法人の認定を受けるのではなく、将来的に公益法人の認定を取り消されることなく、「安定的」に「永続的」に「非営利的」に、墓地経営ができることが求められています。

公益法人について

公益とは、世の中の役に立つ活動という考えで、行政や営利企業では、なかなか手が届かないような、社会のニーズに対応して、課題を解決します。様々な活動をしていく、民間・非営利の団体として、この公益法人が注目されており、現在、全国に9,700法人あります。

▼ 公益法人の活動内容

- 地域社会の発展

- 児童の健全育成

- 高齢者福祉

- 学術・科学技術

- 文化・教育・スポーツ

- スポーツで言うと、種目別に「競技連盟」「〇〇連盟」「〇〇協会」

- その競技、スポーツの振興を行っている。

- 地域のオーケストラ、博物館・美術館も公益法人が運営していることが多い。

- 奨学金の支給を行っている法人(応援をしたい分野に特化した奨学金)

- 文化・芸術・看護を学ぶ学生対象

- 理系女子を応援する奨学金

▼ 公益法人の運営資金

- 行政の補助金が入って活動をしている法人

- 自分の事業収益、財産の運用益で活動している法人

- 個人・企業からの寄附金などで活動をしている法人

公益法人として、世の中のために役に立つ活動をするために、必要な資金調達については様々な方法があります。

寄附金

寄附と言えば、募金というイメージがありますが、公益法人が行っている活動のうち、自分が応援したい活動を寄附金という形で、直接支援することができます。公益法人に寄附をすると、その寄附金の一部を所得税から控除を受けることができます。

法人・個人どちらからも寄附を募ることができますが、寄附をしてもらうためには、相手にとって魅力的な団体であり、それをアピールしていく必要があります。

このあと、公益法人の認定を受けるための施策を提案しますが、そのなかで「寄付」について詳しく説明します。

公益法人の認定を受け続けるための施策

墓地経営をするためには、「安定的」に「永続的」に「非営利的」に 団体を運営することになります。

公益法人の認定を受けるためには、世の中の役に立つ活動を、非営利的に行う必要があります。また、将来に渡り(永続)、公益法人の認定を取り消されないだけの、安定した事業団体でいなければなりません。

当社は、「公益法人」と「イベント×WEB集客」の事業を組み合わせて、永続的に、安定的に、非営利的に「墓地経営」をすることを目指します。

下記にて、「永続的」「安定的」「非営利的」の3つの課題を対処するために、当社の考えを掲載します。

永続的にできる事業とは、どんな事業でしょうか?

永続的にできる事業というのは、AIロボットが活躍する時代でも、事業として継続できる企業であるということです。第四次産業革命によって、無くなってしまうような事業内容では、当然のことながら公益法人の認定は取れません。

AI時代に入っている現在、これからは人が働くのではなく、AIロボットが働く時代に変わります。ですから、ロボットが関与する仕事は、永続性として認められやすいです。

しかし、今回のテーマは「人間が活躍する仕事」であり、尚且つ、「行政や営利企業では、なかなか手が届かないような、社会のニーズに対応して、課題を解決していく」ということですから、内閣府の担当者がYouTube動画内で言ってたとおり、イベント系の仕事や社会福祉関係の仕事は、間違いなく公益法人として該当します。

そして、同YouTube動画内にてありましたが、サッカーや野球などのスポーツ、地域のオーケストラや芸術などのイベント系(エンターテインメント系)の仕事は、古くからある伝統を継承できて、人が世の中に役立つ活動として、公益法人になりやすい分野です。

さらに、「寄附」を受けるとしたら、クラシック音楽、スポーツ、芸術などを行っている団体ですと、応援を頼みやすいと思います。それは、芸能人などを見ても分かりますが、そもそもエンタメ・スポーツ系は、ファンを作ることが大前提にあるからです。

最近は、芸能人も独立する方が増えており、個々にSNSなどを使って発信し、ファンとの時間を作り、距離を近づけながら、自らが集客・営業をしているので、サブスクリプションなどを設置しても有料(寄付)を募りやすくなりました。

スポーツやエンターテインメントは、人々の余暇の時間を楽しませる分野であるからこそ、これからも必要な分野であることには違いありません。そして、エンターテインメントとして満足をお客様に提供できれば、個人・法人問わず寄付は募れますし、ファンが多い団体になれたら、企業スポンサーのご依頼もいただけるようになると思うので、事業としは安定しやすくなり、当社はエンタメ関係の団体こそ、やり方次第では強く成長できると考えています。

安定的にできる事業とは、どんな事業でしょうか?

安定性の証明については、「インターネット」を存分に使いこなして、イベント×WEB集客をし、そのデータを実際に見せることで裏付けることができます。WEBツールと分析を使ったアクセス数・滞在時間数・フォロワー数などの数値、イベント会場まで来場した数値などを、提出材料として活用します。

ですから、従来通りの考え方(来場型のイベント)と、インターネットを上手く組み合わせて、安定的な事業を構築し、社会に良い影響を与える活動を目指す必要があります。

YouTubeやInstagramなどのSNSを使って、「WEB」を使った集客事業を取り組むこと。視聴者の知りたいこと(ニーズ)に沿ったコンテンツを制作し、ファン作りをして、団体としての強みを生かします。

また、人間らしいことを、人間(発信者)から人間(視聴者)へ伝える活動によって、現在いるファンとの繋がりを持ち続けることで維持となり、安定性を立証できます。

非営利的に行うこととは何でしょうか?

スポーツやエンターテインメントの団体運営を、非営利的に行っていくためには、大きな資金力を持っている企業スポンサー様の支援が必要です。しかし、スポンサー様も事業を行っているわけですから、それなりのメリットが分からなければ、資金の提供はできません。

それは、間違いなく「広告宣伝効果」があるか?ないか?ということです。

ですから、公益法人が行っている活動のうち、自分が応援したい!という気持ちの他に、広告宣伝の価値があると分かれば、「自社の看板を置かせて欲しい!」「広告を載せさせて欲しい」などの行動に移ります。

そのためには、先ずは私たちが、ファンや応援してくれる個人の方が、無料で参加・観覧・観戦できるような仕組みにして、WEBを使って集客をする必要があります。個人が集まれば、そこにマーケットがあると判断し、企業が歩み寄って来るものです。

そして、実際にお客様が無料で出入りしている実績をデータ化して提出すれば、非営利的に行っている法人として立証ができます。

よって、このようなスポーツ・エンターテインメント業界は、永続的に、安定的に、非営利的に活動をする公益法人としてピッタリだと考えます。

WEB集客とリアルイベントの内容

WEB集客は、視聴者が好きなこと、知りたいこと、楽しいと思えることを第一に考え(ユーザーファースト)、先ずは、そのニーズに応えるべく、動画、写真、文章を通じて、視聴者の知りたい情報を無料コンテンツで提供します。

リアルイベントの内容は、WEB集客でテーマにした内容と関連性を持たせその先に「お目当ての人が居る」「面白そうなイベントがある」ということを知ってもらい、その結果、「実際に、現地まで足を運んで見たい!」と思い、行動に移してもらえるような訴求をかけることが必要なのです。

まとめ・・・ 当社が求める事業団体像【募集要項について】

いかがでしたでしょうか。

下記にて、今回の事業プランのまとめと、募集要項について記載します。

- 介護サービス「有料老人ホーム」

- 介護サービス「訪問介護」

- 介護サービス「訪問入浴介護」

- 介護サービス「通所介護(デイサービス)」

- 介護サービス「介護医療院」

- 介護サービス「通所リハビリテーション(デイケア)」

- 障がい者支援サービス「就労移行支援」

- 自社オリジナル「ライフサポート」

「サービス活動収益」にてお伝えしたとおり、社会福祉法人の事業は、平均6億円の収益が出ている他、年間10億円以上の収益を出している事業所が全体の12.3%を占めている統計データがあります。

※出典:社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム「社会福祉法人の現況報告書等の集約結果(2022年度版)」

社会福祉事業は、やり方次第で収益を増やすことが出来、社会福祉事業の理念に沿って、新しい社会福祉に関する事業展開をするために収益を使うので、会社としても安定しやすくなります。

いくつかの介護事業を紹介しましたが、有料老人ホームは要支援1~要介護5まで入居することが出来るためニーズがあり、住所地特例制度の対象となります。

また、高齢者人口もピーク時期に入っているため、高齢者の単身世帯増加、後継者不在、さらに物価高騰などの世情に通じて、不動産を売却して入所する方が増えることが十分想定できるため、全額前払金の単価としても3,000万円以上で募集することを検討しています。

たとえば、3,000万円×60部屋=1,800,000,000円(18億円)ということです。

外部サービス利用型(住宅型)の有料老人ホームですと、訪問介護・訪問入浴介護・通所介護(デイサービス)等を組み合わせて、介護サービスの提供を行うと、人材雇用ができることは勿論、従業員のスキルアップにつながる他、安定した運営ができると考えます。

事業計画としては長期になりますが、有料老人ホームからサービス報酬が高い介護医療院に変更することで、経営的安定が見込める他、地方移住者だけではなく、以前から住んでいる地域の方に対しても支えとなる施設として、地域社会に交わりながら、更なる貢献になるものだと考えます。

介護医療院の利用者状況より、要介護度が高い方による利用が多いため、ターミナルケアの対応ができる介護職員(介護福祉士実務者研修以上の有資格者)をひとりでも多く育てることや、リハビリ環境などは充実させる必要があり、デイケア(通所リハビリテーション)の併設はもちろん、機能訓練指導員は常に増やし続けるべきです。

このような考えから、同じ社会福祉事業であり、次世代の人材育成を兼ねて、機能訓練員を育てるための施設として、就労移行支援(養成施設型)を開設することで、自社で受講生を募集し、双方が良ければ卒業した後は自社で雇用契約を結び、途絶えなく人材を増やし続けることができる、社会福祉事業プランです。

また、単身世帯の方が増えている世の中になっており、有料老人ホームに入所するために移住する方は、「生前・死後のサポートも手厚くして欲しい」という予測ができます。有料老人ホームに入居する方に対して、お墓の提供サービスを始めとして、利用者様の心配事を解消するようなサービスを提供することで、他社との差別化を図ります。

AI時代に突入している現在、数少ない人材雇用型の事業です。人と人が関わる業種であるからこそ、働く人が、生きがいや働きがいを感じる仕事であることに、間違いはありません。

以下は、事業団体の募集要項です。

当社が求める事業団体像【募集要項について】

当社は、2021年に創業して、その際、私のオーナーであり介護職員であった親から「有料老人ホームを作って欲しい」と相談があり、どのようにWEB企業と有料老人ホームを組み合わせたら、息の長い経営ができるのか?ということに着目して、WEBの仕事をしながら、介護・福祉事業の勉強をして、長い月日をかけて構想を立てました。

そして、その結果、介護業界は需要が高まっているという理由から、大規模の社会福祉施設を開設するという結論に至りました。しかしながら、介護は人ありきの事業ですし、行政の仕事なので規定に合わせる必要もありますし、当社はWEB事業が中心なので関連性のあることでなければ意味がない・・・と思い、それぞれに条件がありました。

そこで、当社がやりたい「イベント × WEB × 介護」に当てはまる団体様を募集することに決めました。該当する団体様には、イベントや集客に関するサポートをしながら、介護事業の工事等にかかる費用の足りない分を当社が貸し出し等をすることで、事業を進めていければと思います。

募集条件

- 一般社団法人の法人格を持っている団体

- 文化・芸術・スポーツ等のエンターテイメント事業を行っており、現在リアルイベントを定期的に行っている

- 今後も、人材雇用型の事業を営みたいと考えている

- 社会福祉法人設立のため、6人の理事候補者を揃えられる

- ホテル・旅館・レストラン・カフェ・病院などの空いている建物を持っている(複数可)

- WEB集客に興味があり、実際にWEBを使った集客活動を行っている

- 社会福祉事業・公益法人認定(WEB集客事業・リアルイベントの企画・それらに関わる制作)に関わる指導を、当社にコンサルタントとして業務委託契約をし、従業員がその協力することができる

当社が求める事業団体像は、上記のとおりです。先ずは、書類審査を行いますので、プロフィール・現在の状況などを教えていただき、通過者のみ対面で面談をします。該当している事業団体で興味がある方は、下記「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。