ムーンショット計画は、2020年1月23日に開催した、第48回 総合科学技術・イノベーション会議で発表されました。現時点で日本は、9つのプロジェクトがあり、それぞれ研究や開発が行われています。

【ムーンショット計画 目標3】2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現

本記事では、内閣府が提示している資料「ムーンショット計画 目標3」を紹介しながら、AIロボットの時代に人間が活躍できる仕事について、当社の考えを話します。

ターゲット

- 2050年までに、人が違和感を持たない、人と同等以上な身体能力をもち、人生に寄り添って一緒に成長するAIロボットを開発する。

- 2030年までに、一定のルールの下で一緒に行動して90%以上の人が違和感を持たないAIロボットを開発する。

- 2050年までに、自然科学の領域において、自ら思考・行動し、自動的に科学的原理・解法の発見を目指すAIロボットシステムを開発する。

- 2030年までに、特定の問題に対して自動的に科学的原理・解法の発見を目指すAIロボットを開発する。

- 2050年までに、人が活動することが難しい環境で、自律的に判断し、自ら活動し成長するAIロボットを開発する。

- 2030年までに、特定の状況において人の監督の下で自律的に動作するAIロボットを開発する。

※引用元:内閣府ホームページ「ムーンショット目標3」

関連するエリアとビジョン

Area :「急進的イノベーションで少子高齢化時代を切り拓く」、「サイエンスとテクノロジーでフロンティアを開拓する」

Vision :「完全無人化による産業革新」、「サイエンスの自動化(AI)」、「宇宙への定常的進出(宇宙)」

※引用元:内閣府ホームページ「ムーンショット目標3」

目標設定の背景

- 少子高齢化の進展により、今後、我が国では生産年齢人口が減少するが、これは同様の人口動態をたどる先進国やアジア周辺国においても共通の課題であり、日本は課題先進国としてこの課題の解決に取り組むべき。

- また、人類の活動領域を現在よりも飛躍的に拡大するためには、人に代わって自律的に活動するロボットが必要になる。

- こうした観点から、人のように自律的に判断し行動することができ、さらには、自律的に動くのみならず、学習も人のように自律的に行い、かつ学習を自ら発展させることができるAIロボットの開発が必須である。

- そのためには、ディープラーニングが持つ限界(未知事象への対応が困難、機械学習に要する膨大なコスト・労力等)を打破し、自ら学習し成長するAIの開発、ロボットの消費電力の飛躍的な低減化、及びAIロボットの最適なアーキテクチャの検討が急務である。

※引用元:内閣府ホームページ「ムーンショット目標3」

ムーンショットが目指す社会

- ゆりかごから墓場まで、人の感性、倫理観を共有し、人と一緒に成長するパートナーAIロボットを開発し、豊かな暮らしを実現する。

- 実験結果のビックデータから新たな仮説を生成し、仮説の検証、実験を自動的に行い、新たな発見を行うAIロボットを開発することによって、これらにより開発された医薬品や、技術等による、豊かな暮らしを実現する。

- 月面、小惑星等に存在する地球外資源の自律的な探索、採掘を実現する。

- 農林水産業、土木工事等における効率化、労働力の確保、労働災害ゼロを実現する。

- 災害時の人命救助から復旧までを自律的に行うAIロボットシステムを構築し、人が快適に暮らせる環境をいつでも迅速に取り戻すことができる社会を実現する。

- AIロボット技術と人の能力拡張技術の調和の取れた活用により、AIロボットが得た情報等を人にフィードバックし、新しい知識の獲得や追体験等を通じた様々なサービスが創出される。

※引用元:内閣府ホームページ「ムーンショット目標3」

研究開発

プロジェクト一覧

下記、研究開発プロジェクトから確認いただけます。

※参考:内閣府ホームページ「研究開発プロジェクト(ムーンショット目標3)」

目標3 主なプレスリリース

下記URLより、プレスリリースについて確認いただけます。

※参考:内閣府ホームページ「目標3 主なプレスリリース」

ムーンショット目標3の詳細

下記にて、ムーンショット目標3の取組みについて確認いただけます。

※引用元:内閣府ホームページ 「科学技術振興機構(JST)ホームページ(移動ページ)」

ムーンショット目標3アニメーションで描く2050

科学技術振興機構(JST)のYouTube公式チャンネルをご紹介します。

最後に・・・

仕事の変化について

ムーンショット目3のアニメーションョンにて描かれていました、「自ら成長するAIロボット」では、AIロボットで子どもが成長し、子供と一緒にAIロボットも成長する未来社会になっています。AIロボットは、料理などもすることも出来るため、家事サービスを提供する新しい事業が成り立つことが分かります。

その一方で、少数ではありますが、AIロボットで出来ない仕事というのもあります。それは、介護士の仕事です。

実際に、介護職員の方々から聞いたことですが、「介護業界こそ人手不足でDX化にしたいところだが、介護のケアは人間の手によって対応しなければいけないことが多い。」とのことです。AIロボットは、個人個人に合わせた僅かなさじ加減が出来ないからと言います。具体的に言いますと、オムツ交換は、人間の体型や動き方などに合わせないといけないため、やはり人間のスタッフによる対応が必要です。

また、3つ前の当社ブログ記事、SDGsとSociety 5.0の未来社会の関係性【第四次産業革命の取組み事例を紹介】にて紹介した、内閣府の引用文でも、介護については「補助」という言葉までしか書かれていません。

また、諸外国も含め、第4次産業革命の流れとして既に取組が始まっている具体的な事例を整理すると以下のようになる。

(※一部省略)

第三は、AIやロボットの活用である。具体的には、AIを使った自動運転の試行実験、AIを活用した資産運用、介護などでのロボットによる補助の活用等の事例がある。

※引用元:内閣府ホームページ「第2章 新たな産業変化への対応(第1節)」

このことから、介護事業はSociety 5.0未来社会でも、人材雇用ができる数少ない業界であることが分かります。

ここからは、介護事業が初めてという方に向けて、介護事業の経営や将来性について知識を深めるために、日本の人口推移、社会福祉法人の経営状況「サービス活動収益」、介護サービスの種類、介護報酬の計算について説明します。

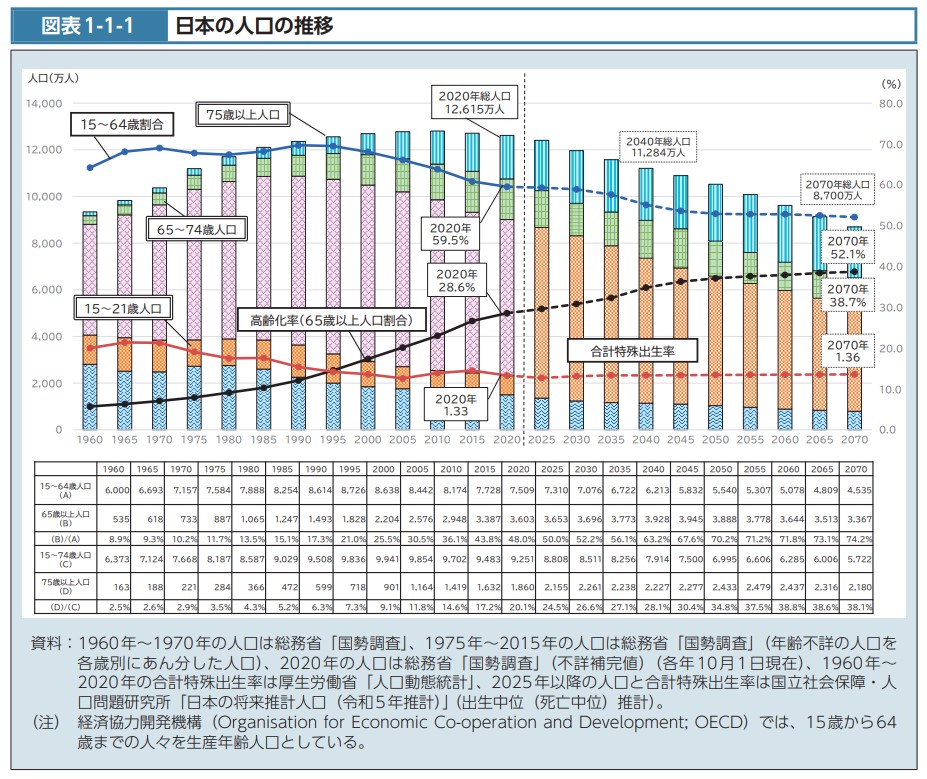

日本の人口推移

※引用元:厚生労働省ホームページ「第1章 社会保障を取り巻く環境と人々の意識の変化(1ページ目)」

上記表より、2025年には、団塊の世代の方すべてが、75歳以上の後期高齢者となり、2040年には、団塊の世代の子ども世代として生まれた「団塊ジュニア世代」のすべての方が65歳以上になります。

この表を見る限り、2025年~2070年まで人間の人口は減るものの、75歳以上の人口は2,000人超えであり、介護の仕事は、需要があるということがわかります。

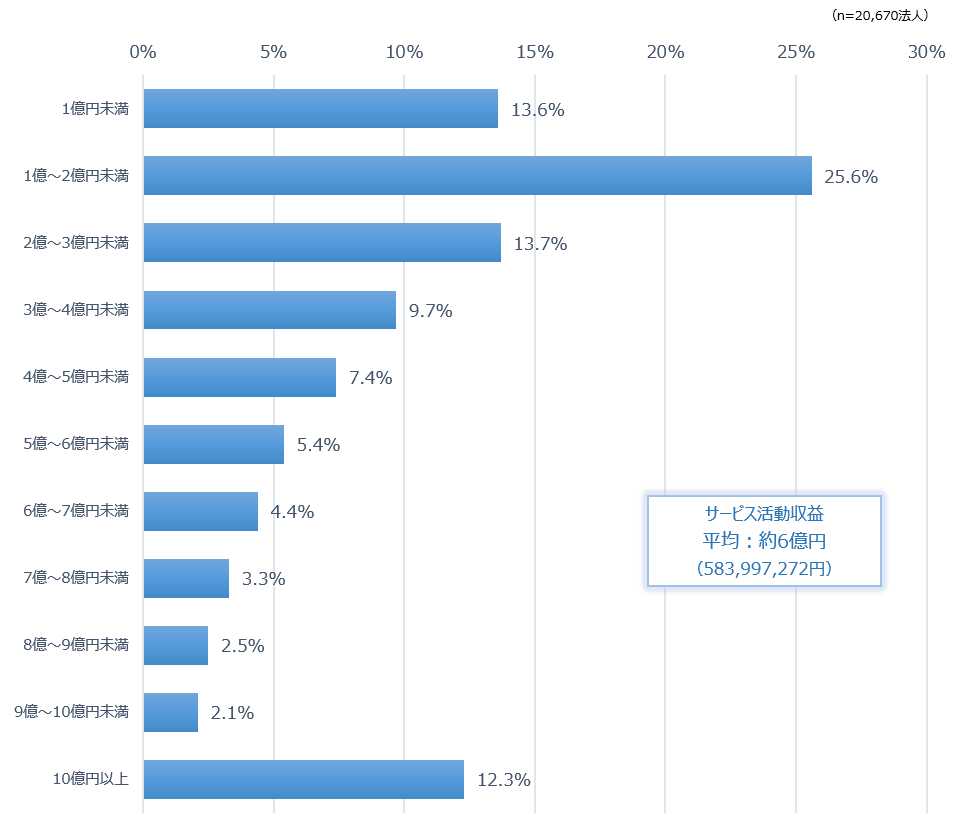

社会福祉法人の経営状況「サービス活動収益」

※出典:社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム「社会福祉法人の現況報告書等の集約結果(2022年度版)」

上記表は、社会福祉法人の「サービス活動収益」を示すグラフですが、2022年度(令和4年度)は、平均6憶円となっています。そして、この表を見る限り、10憶円以上のサービス活動収益を出せる事業所が12%もあるので、事業所の規模やサービスの提供内容など・・・やり方次第で収益は変わるということが分かります。

介護サービスの種類

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護医療院(22ページ目)」

上記資料は、「総費用等における提供サービスの内訳(平成30年度)割合」であり、正式な介護施設一覧ではありませんが、介護サービスの種類を知るために良い資料でしたので活用させていただきます。

介護サービスには、大きく分けて「居宅系サービス」・「地密系(地域密着型)サービス」・「施設系サービス」の3つがあります。

- 「居宅系サービス」

- 有料老人ホーム(特定施設)、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、ショートステイ、福祉用具貸与、訪問看護、居宅療養管理指導、居宅介護支援、短期入所療養(老健・医療院・病院等)など…

- 有料老人ホーム(特定施設)、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、ショートステイ、福祉用具貸与、訪問看護、居宅療養管理指導、居宅介護支援、短期入所療養(老健・医療院・病院等)など…

- 「地密系サービス」

- 認知症通所介護、認知症グループホーム、看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、定期巡回など…

- 認知症通所介護、認知症グループホーム、看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、定期巡回など…

- 「施設系サービス」

- 介護老人保健施設(老健)、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム=特養)、介護医療院

この表を見るとわかりますが、居宅系サービスは全体の43.7%で、それに次いで施設系サービスが34.1%となっており、この2つは需要があるということが分かります。そのなかでも、特養・老健・デイサービス・訪問介護は、特に利用する方が多いサービスです。

介護報酬の計算

① サービスごとに算定した単位数 × ② 1単位の単価(サービス別、地域別に設定(10円~11.40円)) = 事業者に支払われるサービス費

※引用元:厚生労働省ホームページ「地域区分」

介護施設の事業者指定を受けたら、利用者様(1~3割)と行政機関(9~7割)から報酬をいただくことになります。

「① サービスごとに算定した単位数」については、このあと紹介します介護サービスにて掲載しますが、それ以外のことについて、下記にて説明します。

地域区分(地区別単価)

「② 1単位の単価(サービス別、地域別に設定(10円~11.40円))」については、以下のとおりです。

| 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 | |

| 上乗せ割合 | 20% | 16% | 15% | 12% | 10% | 6% | 3% | 0% |

| ①70%(人件費割合) | 11.40円 | 11.12円 | 11.05円 | 10.84円 | 10.70円 | 10.42円 | 10.21円 | 10.00円 |

| ②55%(人件費割合) | 11.10円 | 10.88円 | 10.83円 | 10.66円 | 10.55円 | 10.33円 | 10.17円 | 10.00円 |

| ③45%(人件費割合) | 10.90円 | 10.72円 | 10.68円 | 10.54円 | 10.45円 | 10.27円 | 10.14円 | 10.00円 |

① 訪問介護/訪問入浴介護/訪問看護/居宅介護支援/定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護

② 訪問リハビリテーション/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/短期入所生活介護

③ 通所介護/短期入所療養介護/特定施設入居者生活介護/認知症対応型共同生活介護/介護老人福祉施設/介護老人保健施設/介護療養型医療施設/介護医療院/地域密着型特定施設入居者生活介護 /地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/地域密着型通所介護

地域区分適用地域

上乗せ割合の1級地・2級地・・・などについては、※厚生労働省ホームページ「地域区分」内、PDF5ページ目に掲載しているとおりです。

区分支給限度額

区分支給限度額とは、介護サービスを利用するときに、要介護度・要支援度の区分ごとに定められている、月額の上限額のことです。介護保険のなかでも、居宅系介護サービス、地域密着型サービスを利用する際に適用されます。(一部適用されないサービスもあります)

居宅介護サービス及び地域密着型サービスについて、要介護度別に区分支給限度基準額(以下「限度額」という。)を設定し、一定の制約を設けるとともに、その範囲内でサービスの選択を可能とする仕組みとなっている。

※引用元:厚生労働省ホームページ「区分支給限度基準額について(PDF 2ページ目)」

| 区分支給限度額 | 単位 (限度額/月間) | 報酬額/月(地域区分(単価)10円の場合) | 利用者様負担 (1割の場合) |

| 要支援1 | 5,032 単位 | 50,320円 | 5,032円 |

| 要支援2 | 10,531 単位 | 105,310円 | 10,531円 |

| 要介護1 | 16,765 単位 | 167,650円 | 16,765円 |

| 要介護2 | 19,705 単位 | 197,050円 | 19,705円 |

| 要介護3 | 27,048 単位 | 270,480円 | 27,048円 |

| 要介護4 | 30,938 単位 | 309,380円 | 30,938円 |

| 要介護5 | 36,217 単位 | 362,170円 | 36,217円 |

上限を超えた分については、利用者様が全額自己負担するため、訪問入浴介護のように、1回あたりのサービス単位が高額である場合は、月間利用回数について、事前に利用者様と決めておくことになります。

包括報酬(定額制)

区分支給限度額が適用されないサービスもあります。

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「区分支給限度基準額について(PDF 3ページ目)」

そのなかの一部を紹介しますと、※「特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く)」については、介護付きホームと言われるものが、包括報酬(定額報酬)の適用になります。 ※参照:厚生労働省ホームページ「特定施設入居者生活介護(PDF 5ページ目)」

「介護付きホーム」のことを、「特定施設」と呼ぶ地域もあります。特定施設入居者生活介護とは、「有料老人ホーム」のことを指すので、どちらでも一緒ですが、 厚生労働省ホームページでは、「介護付きホーム」と言っていますので、それを採用します。

下記にて、「介護付きホーム」の1日当たりの報酬額を掲載します。

| 1日当たりの報酬算定 | |

| 要介護1 | 538 単位 |

| 要介護2 | 604 単位 |

| 要介護3 | 674 単位 |

| 要介護4 | 738 単位 |

| 要介護5 | 807 単位 |

社会福祉事業プラン

社会福祉法人の経営状況「サービス活動収益」にて、事業所の規模やサービス提供の選び方等によっては、収益が変わることをお伝えしました。そもそも、社会福祉事業はお金儲けのために行う事業ではなく、得た利益を再び社会福祉のために使っていくという考え方があります。

ですから、使い道が定まっていないのに、儲けを意識したお金の稼ぎ方はおすすめしませんが、これから開発される科学システムなどの導入費用であったり、利用者様やスタッフに対する還元であったり、新たな社会福祉事業の展開することが、経営を支えていくために、ある程度の資金は必要であると考えます。

そこで、当社は、当社の中心であるWEBを使い、且つ、日本人の人口が減っても、長期的に事業を成り立たせていくための社会福祉事業プランを考えました。本事業の説明した後、当社の募集内容について掲載しておりますので、ぜひ最後まで読んでいただければと思います。

それでは、始めましょう!

- 介護サービス「有料老人ホーム」

- 介護サービス「訪問介護」

- 介護サービス「訪問入浴介護」

- 介護サービス「通所介護(デイサービス)」

- 介護サービス「介護医療院」

- 介護サービス「通所リハビリテーション(デイケア)」

- 障がい者支援サービス「就労移行支援」

- 自社オリジナル「ライフサポート」

下記にて、詳しく説明します。

1:介護サービス「有料老人ホーム」

有料老人ホームは、正式名称「特定施設入居者生活介護(特定施設)」と言います。最初に有料老人ホームを事業計画に入れた理由は、自由な料金設定ができるので、その後に行う社会福祉事業に向けた資金調達にもなりますし、開設までの時間も他事業に比べても早くできると思ったからです。

先ずは、有料老人ホーム事業における料金設定と、集客に関する考えについてお話します。

有料老人ホームだからできる「料金設定」

有料老人ホームは、居室代、食事代、日常生活費(水道光熱費・管理費など)など、各事業所ごとに料金設定できる項目が多いです。ですから、リーズナブルな料金設定にする施設~高級施設までたくさんあり、それぞれの施設に個性があります。

たとえば、高級レストランのシェフを経験した人を採用して、毎日の食事を豪華にしている施設や、海の見える景色を楽しみながら生活できる施設など、利用者様が終身でいたい場所として選んでもらえるように、コンセプトを設けて施設づくりをしています。

また、利用者様も長期で住むことを検討にしていることが殆どなので、家賃等は先にまとめて支払っておきたいという意向の方も多いです。そのため、有料老人ホームの利用料金の支払いについては、月払いのほかに、入居金・入居一時金などと称して、契約時にまとめて収めてもらうことも採用できます。それを、「全額前払い方式」「一部前払い・一部月払い方式」と言います。※参考サイト:厚生労働省ホームページ「有料老人ホームの類型(2ページ目)」

利用料の支払いについては、終身に渡って家賃・サービス費用の全部を前払金として一括して受領する「全額前払い方式」にすることを、当社は計画しています。※参考サイト:厚生労働省ホームページ「有料老人ホームの類型(2ページ目)」

短期間で契約解除する場合の返還ルール

ただし、以下のとおり、前払金を受領した後に返還することもありますので、法令に基づいて契約書の記載や対応をしなければいけません。

○ 利用者保護の観点から、有料老人ホームへの入居後一定期間の契約終了の場合に、施行規則で定める返還方法に基づき、前払金を返還する契約を締結することを義務づける。

① 3月以内の場合

→ 前払金から実際の利用期間分の利用料を控除した額② 想定居住期間内の場合

→ 契約終了から想定居住期間までの利用料に相当する額※引用元:厚生労働省ホームページ「有料老人ホームの概要(PDF6ページ目~)」

有料老人ホーム入居者の集客範囲について

地域に住む人を対象に集客を行うというのが、従来の考え方だと思いますが、地方移住をする人を探して集客することを当社は目指します。その理由としては、高齢者の方は、終身利用を考えて有料老人ホームを探すことが多いのと、その際、宅地を持っている方については、売った資金を元に入居することが一般的なので、近場の人だけではなく、広範囲の方を対象にすることができると考えるからです。

そう考えますと、入居者様の好みに合うコンセプトの介護施設であれば、近場ではなくても選ばれる可能性はあるということになります。

そして、国としても「住所地特例」という制度を設けており、介護保険の請求も元の住所地が支払うものですし、移住した先は人口が増えるので活性化につながります。人口減少問題を考える地域こそ、このような制度を活用しながら、有料老人ホーム事業を行うと良いのではないでしょうか。

これから、住所地特例について詳細をお伝えします。

住所地特例について

介護保険においては、地域保険の考え方から住民票のある市町村が保険者となるのが原則ですが、介護施設に「入所」することを理由に、A地域からB地域へ移住する場合に限り、介護保険だけは住民票を移したとしても、移す前の市町村が引き続き保険者となる仕組みがあります。これを住所地特例といいます。

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「住所地特例」

住所地特例が認められる介護サービスは、以下のとおりです。

- 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・ 介護医療院 ・介護療養型医療施設)

- 特定施設(地域密着型特定施設を除く。) ( 有料老人ホーム ・軽費老人ホーム ・養護老人ホーム)

※引用元:盛岡市ホームページ「住所地特例対象施設について(介護保険)」

1.介護保険施設は、社会福祉法人の法人格を持たなければいけない等の決まりごとが多々ありますが、特定施設(有料老人ホーム)については、株式会社などの営利団体でも開業できるのと、有料老人ホームの料金設定も自由にできること、その収益を活用して次の事業展開に投資できるという理由から、当社は先に始めることを選びます。

以上のとおり、介護事業を始めるにあたって、お客様(ターゲット)を決めた上で、お客様が好むようなコンセプト設計にする必要があり、このあと紹介します介護サービスは、それぞれ事業を成功させるために意味があるものになりますので、資料と合わせて読んでいただければと思います。

特定施設入居者生活介護制度(特定施設)の概要

- 特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり、介護保険の対象となる。

- 特定施設の対象となる施設は以下のとおり。

① 有料老人ホーム ② 軽費老人ホーム(ケアハウス) ③ 養護老人ホーム ※ 「サービス付き高齢者向け住宅」については、「有料老人ホーム」に該当するものは特定施設となる。- 特定施設入居者生活介護の指定を受ける特定施設を「介護付きホーム」という。

※引用元:厚生労働省ホームページ「特定施設入居者生活介護」

上記資料のとおり、有料老人ホームにはいくつかの種類があり、大きく分けると「介護付きホーム」・「外部サービス利用型」の2つがあり、介護付きホームだけは、施設内で介護サービスの提供ができるものになります。

それぞれの特徴については、資料をご確認ください。

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「特定施設入居者生活介護(PDF 5ページ目)」

報酬

下記にて、「介護付きホーム(介護付き 有料老人ホーム)」の、1日当たりの報酬額を掲載します。

| 1日当たりの報酬算定 | |

| 要介護1 | 538 単位 |

| 要介護2 | 604 単位 |

| 要介護3 | 674 単位 |

| 要介護4 | 738 単位 |

| 要介護5 | 807 単位 |

加算・減算について

介護付きホームにおける、報酬計算については、下記サイトをご確認ください。

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「特定施設入居者生活介護(PDF 18・19ページ目)」

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護報酬の算定構造(PDF 16ページ目)」

人員基準

介護付きホームにおける、人員基準は、以下のとおりです。

| 管理者 | 1人[兼務可] |

| 生活相談員 | 要介護者等:生活相談員=100:1 |

| 看護・介護職員 | ①要支援者:看護・介護職員=10:1 ②要介護者:看護・介護職員=3:1 ※ ただし看護職員は要介護者等が30人までは1人、30人を超える場合は、50人ごとに1人 ※ 夜間帯の職員は1人以上 |

| 機能訓練指導員 | 1人以上[兼務可] ※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師 |

| 計画作成担当者 | 介護支援専門員1人以上[兼務可] ※ただし、要介護者等:計画作成担当者100:1を標準 |

尚、外部サービス利用型(住宅型など)の場合は、基本的に介護サービスの提供ができる外部事業者を呼ぶため、看護士の配置が不要であったり、介護職員の人数が少なくても運営できます。詳しくは、各都道府県・各市区町村・介護保険事務所などの担当者へお問い合わせください。

開設条件

介護付きホームと外部サービス利用型の開設条件は、それぞれ異なりますので、下記にて説明します。

介護付きホームの開設条件

「介護付きホーム」を名乗るためには、各都道府県庁・各市区町村・介護保険事務所に申請を出して審査を受ける必要があります。そして、審査通過すると、指定事業者になることができます。条件は、各都道府県庁・各市区町村等によって変わりますが、下記2つを確認してください。

- 介護職員・看護師の人数を集める

- 3年に1度のタイミングに合わせて申請

介護職員の確保は、最大の難関と言われており、条件をクリアできない施設は、住宅型などの有料老人ホームを運営していくことになります。また、介護保険は公費を使っているため予算を立てる関係上、3年に1度のタイミングに合わせて申請をします。

介護付きホームだけは、いつでも審査を受けることはできないので、事業者になるために計画的に進めていきましょう。

外部サービス利用型(住宅型)の開設条件

住宅型の有料老人ホームは、開設を決めた時点で、各都道府県庁・各市区町村・介護保険事務所などの窓口に申し出をして、担当者による指導を受けます。

また、住宅型のサ高住の施設運営をしている企業が、併設で訪問介護・通所介護事業を行っている場合があります。

※サ高住(サービス型高齢者住宅)=賃貸マンション・アパートのようなもので、月額で家賃、敷金、礼金などを支払う方式です。介護付きホームのサ高住もあります。

自社で訪問介護・通所介護ができるようになると、介護サービスを提供した分の報酬を、介護保険からいただけるようになり、月々の経営も安定につながります。住宅型の有料老人ホームをはじめ、その他「居宅系サービス」である通所介護・訪問介護などの報酬は、「区分支給限度額制」を利用します。

設備基準

- 介護居室:・原則個室(13.0㎡以上)(相部屋の場合は26㎡以上) ・プライバシーの保護に配慮、介護を行える適当な広さ ・地階に設けない等

- 一時介護室:介護を行うために適当な広さ

- 浴室:身体の不自由な者が入浴するのに適したもの

- 便所:居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える

- 食堂、機能訓練室:機能を十分に発揮し得る適当な広さ

- 施設全体:利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造

※引用元:厚生労働省ホームページ「特定施設入居者が活介護(PDF 2ページ目)」

【事業者指定】申請期間・手数料

申請手数料は、各都道府県・各市区町村によって異なります。

その他、詳しくは、各都道府県または各市区町村・介護保険事務所などへお問い合わせください。

2:介護サービス「訪問介護」

有料老人ホームの外部サービス利用型を選んだ場合、訪問介護事業を同時に始めて、自社で利用者様の介護サービスまで提供できるようになりましょう。

定義

「訪問介護」とは、訪問介護員等(※)が、利用者(要介護者)の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を提供するものをいう。

※「訪問介護員等」

介護福祉士、実務者研修修了者(450h)、介護職員初任者研修修了者(130h)、生活援助従事者研修修了者(59h・生活援助中心型のみ提供可能)、居宅介護又は重度訪問介護を提供している者(共生型サービスのみ提供可能)、旧介護職員基礎研修修了者(500h)、旧訪問介護員1級課程修了者(230h)、又は旧訪問介護員2級課程修了者(130h)をいう※引用元:厚生労働省ホームページ「訪問介護・訪問入浴介護(PDF 3ページ目)」

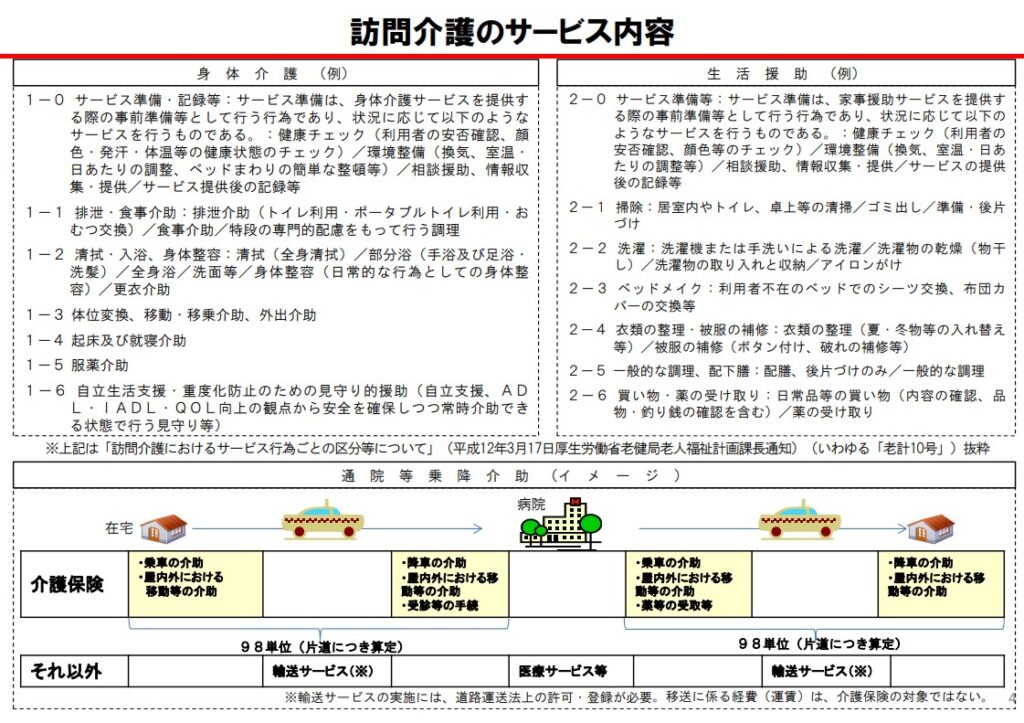

訪問介護サービス類型

- 身体介護 ≫ 利用者の身体に直接接触して行われるサービス等(例:入浴介助、排せつ介助、食事介助等)

- 生活援助 ≫ 身体介護以外で、利用者が日常生活を営むことを支援するサービス(例:調理、洗濯、掃除等)

- 通院等乗降介助 ≫ 通院等のための乗車又は降車の介助(乗車前・降車後の移動介助等の一連のサービス行為を含む)

※引用元:厚生労働省ホームページ「訪問介護・訪問入浴介護(PDF 3ページ目)」

訪問介護のサービス内容

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「訪問介護・訪問入浴介護(PDF 4ページ目)」

報酬

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護報酬の算定構造(PDF 2ページ目)」

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「訪問介護・訪問入浴介護(PDF 6ページ目)」

「介護サービスの種類」のところでも説明したとおり、訪問介護は給付費用としても全体の9.8%を占めており、非常に需要がある介護サービスのひとつです。

加算・減算について

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護報酬の算定構造(PDF 2ページ目)」

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「訪問介護・訪問入浴介護(PDF 35~37ページ目)」

訪問介護は、介護事業所が同一の建物内にある場合など、減算の対象になる規定がありますので、報酬算出の際は十分気をつける必要があります。

人員基準

| 訪問介護員等 | 常勤換算方法で2.5以上 |

| サービス提供責任者 (※) | 介護福祉士、実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧1級課程修了者 ・訪問介護員等のうち、利用者の数40人に対して1人以上 (原則として常勤専従の者であるが、一部非常勤職員でも可) ・以下の要件を全て満たす場合には、利用者50人につき1人 ○ 常勤のサービス提供責任者を3人以上配置 ○ サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置 ○ サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合 ※ 共生型訪問介護事業所においては、特例がある。 (※)サービス提供責任者の業務 ①訪問介護計画の作成、②利用申込みの調整、③利用者の状態変化やサービスへの意向の定期的な把握、④居宅介護支援事業者等に対する利用者情報の提供(服薬状況や口腔機能等)、⑤居宅介護支援事業者との連携(サービス担当者会議出席等)、⑥訪問介護員に対しての具体的援助方法の指示及び情報伝達、⑦訪問介護員の業務の実施状況の把握、⑧訪問介護員の業務管理、⑨訪問介護員に対する研修、技術指導等 |

| 管理者 | 常勤で専ら管理業務に従事するもの |

※訪問介護職員について

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「訪問介護・訪問入浴介護(PDF 34ページ目)」

訪問介護の「定義」でも説明がありましたが、訪問介護に関しては、研修等を受けて資格を取得した人以外は従事することができません。

※サービス提供責任者の役割について(サ責)

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「訪問介護・訪問入浴介護(PDF 46ページ目)」

訪問介護には、「サ責」といわれる職務の人を配置しなければいけません。「実務者研修修了者」以上の有資格者も育てていくことが必要です。

設備基準

○訪問介護事業所の設備及び備品等は次のとおり

・事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画(利用申込の受付、相談等に対応できるもの)を有していること

・訪問介護の提供に必要な設備及び備品を備え付けていること※引用元:厚生労働省ホームページ「訪問介護・訪問入浴介護(PDF 5ページ目)」

【事業者指定】申請期間・手数料

※参考サイト:秋田市ホームページ「事業者指定申請(指定居宅サービス事業所等)」

訪問介護は、介護付き有料老人ホームの申請方法と異なります。参考までに、秋田県秋田市では、指定開始日の1ヵ月前に申請すること、事業所指定は毎月1日・15日を指定開始日としています。

3:介護サービス「訪問入浴介護」

有料老人ホームの外部サービス利用型を選んだ場合、訪問介護に関連して、訪問入浴介護を始めることも検討できます。ただし、訪問入浴介護は、介護度5の利用者様が多いため、お客様に直接触れる際はミスがないように慎重にならないといけませんし、お客様の体を持ち上げる作業があるので体力勝負でもあります。

定義

訪問入浴介護とは、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るもの。

※引用元:厚生労働省ホームページ「訪問介護・訪問入浴介護(PDF 78ページ目)」

報酬

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護報酬の算定構造(PDF 3ページ目)」

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「訪問介護・訪問入浴介護(PDF 79ページ目)」

| 訪問入浴介護 | |

| 1回につき | 1260 単位 |

加算・減算について

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護報酬の算定構造(PDF 3ページ目)」

人員基準

| 従業者の員数:看護師又は准看護師 | 1以上 |

| 従業者の員数:介護職員 | 2以上(介護予防訪問入浴介護の場合には1以上) |

| 管理者 | 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 |

訪問入浴介護については、スタッフ3名で利用者様のご自宅に訪問していることが多いです。

※訪問介護職員について

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「訪問介護・訪問入浴介護(PDF 34ページ目)」

訪問介護の「定義」でも説明がありましたが、訪問介護・訪問入浴介護に関しては、研修等を受けて資格を取得した人以外は従事することができません。

設備基準

指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品を備えなければならない。

※引用元:厚生労働省ホームページ「訪問介護・訪問入浴介護(PDF 78ページ目)」

【事業者指定】申請期間・手数料

※参考サイト:秋田市ホームページ「事業者指定申請(指定居宅サービス事業所等)」

訪問入浴介護は、介護付き有料老人ホームの申請方法と異なります。参考までに、秋田県秋田市では、指定開始日の1ヵ月前に申請すること、事業所指定は毎月1日・15日を指定開始日としています。

4:介護サービス「通所介護(デイサービス)」

有料老人ホームの外部サービス利用型を選んだ場合、デイサービス事業を同時に始めて、自社で利用者様の介護サービスまで提供できるようになりましょう。

定義

通所介護とは、利用者(要介護者)を老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において、入浴・排せつ・食事等の介護、生活等に関する相談及び助言・健康状態の確認その他日常生活上の世話、機能訓練を行うものをいう。

※引用元:厚生労働省ホームページ「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(PDF 4ページ目)」

報酬

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護報酬の算定構造(PDF 6ページ目)」

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(PDF 5ページ目)」

通所介護の報酬算出については、施設の受入れ規模や、利用者様の利用した時間数・日数によって、単位が細かく分かれています。

加算・減算について

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護報酬の算定構造(PDF 6ページ目)」

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(PDF 5ページ目)」

通所介護は、介護事業所が同一の建物内にある場合や、送迎を行わない場合など、減算の対象になる規定がありますので、報酬算出の際は十分気をつける必要があります。

人員基準

| 生活相談員 | 事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上(常勤換算方式) (生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等も含めることが可能。) |

| 看護職員 | 単位ごとに専従で1以上 (通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はなく、訪問看護ステーション等との連携も可能。) |

| 介護職員 | ① 単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上(常勤換算方式) ア 利用者の数が15人まで 1以上 イ 利用者の数が15人を超す場合 アの数に利用者の数が1増すごとに0.2を加えた数以上 ② 単位ごとに常時1名配置されること ③ ①の数及び②の条件を満たす場合は、当該事業所の他の単位における介護職員として従事することができる |

| 機能訓練指導員 | 1以上 |

| 生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤 |

介護職員数の算出方法

通所介護の介護職員単位は、提供時間に応じて細かい条件が変わるのですが、基本のみ紹介しますと、「利用者15人まで:介護職員1以上」で、 利用者15人超えると、1人につき介護職員0.2人を加えるので、計算式としては「(利用者数 – 15人)÷ 5 + 1」です。

- 60人規模の施設であれば、(60人-15人)÷5 +1 =10人なので、介護職員10人以上。

- 25人規模の施設であれば、(25人-15人)÷5 +1 =3人なので、介護職員3人以上。

設備基準

| 食堂 | それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3.0㎡以上 |

| 機能訓練室 | それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3.0㎡以上 |

| 相談室 | 相談の内容が漏えいしないよう配慮されている |

| ※ 指定通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等が併設している場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、基準上両方のサービスに規定があるもの及び規定はないが設置されるものは共用可 |

たとえば、レストランやカフェ(喫茶店)などの跡地ですと広さがあると思うので、そのような場所を活用して開業すると良いと思います。

【事業者指定】申請期間・手数料

※参考サイト:秋田市ホームページ「事業者指定申請(指定居宅サービス事業所等)」

通所介護(デイサービス)は、介護付き有料老人ホームの申請方法と異なります。参考までに、秋田県秋田市では、指定開始日の1ヵ月前に申請すること、事業所指定は毎月1日・15日を指定開始日としています。

5:介護サービス「介護医療院」

介護医療院は、施設系サービスに属しており、介護療養型医療施設に変わる新しい介護制度であまり広まっていないため、早い段階で取り組みたい介護事業です。

介護医療院は、要介護の方向けに、長期療養のための医療と日常生活上の支援を一体的に提供します。介護の種類としては、医療が一部加わるため、「施設系」介護になります。利用者様の経済負担を減らすために、介護保険が適用されています。

定義

介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。(介護保険法第8条第29項)

※引用元:厚生労働省ホームページ「介護医療院(PDF 4ページ目)」

介護医療院の特徴と現状

- 看取り・ターミナルケアに対応

- 開業状況について

看取り・ターミナルケアに対応

平成30年4月より創設されることとなった「介護医療院」は、長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設です。

※引用元:厚生労働省ホームページ「介護医療院について」

介護職員が、経管栄養法の一種である「胃ろう・腸ろう」「喀痰吸引」などの、ターミナルケア(医療的ケア)ができるようになると、業務の幅が広がります。ただし、「介護福祉士実務者研修」まで習得することが条件となります。

開設状況について

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護医療院(PDF 9・15ページ目)」

-1024x706-1.jpg)

上記、図表を見てのとおり、まだ介護医療院が充実していない地域が多いです。

報酬

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護報酬の算定構造(PDF 26ページ目)」

受給者1人あたりの費用額

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護医療院(PDF 6・20ページ目)」

Ⅰ型・Ⅱ型、部屋のタイプなどによって、一日の単位数は変わりますが、介護医療院は施設系の介護サービスのなかでも最も報酬が高いです。

詳しくは、参考サイトにて確認してください。

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護報酬の算定構造(PDF 26ページ目)」

経営状況について

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護医療院(PDF 24ページ目)」

収支差率としても、介護医療院は5.8%となっており、施設系介護のなかで最も安定しています。

ユニット個室について

ユニット型とは、居室を出ると共有スペース(リビング)がすぐに視界に入ることで、スタッフ(介護職員等)や利用者同士での交流が目に留まり、人が集まりやすい構造になっています。1ユニット(1グループ)あたり、10人以下の少人数制になるような設計で、最近は、ユニット型の居室が推奨されています。

ユニット型・多床室の違いは、下記より確認できます。

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「施設・居住系サービスについて(PDF 10ページ目)」

なお、居室タイプは4つほどあり、それぞれ利用者様の負担額も変わります。

- 多床室

- 従来型個室

- ユニット型個室的多床室

- ユニット型個室

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護保険施設等における居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります」

当社の考えとしては、有料老人ホームを開設した後、介護医療院にする予定ですので、居室タイプを将来的なところまで考えて設計しておくことが重要だと思います。

なお、介護医療院は、有料老人ホーム同様に「住所地特例」制度が適用となりますので、将来に渡り全国から地方移住者を募り続けることができます。

加算・減算について

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護報酬の算定構造(PDF 26ページ目)」

人員基準

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護医療院(PDF 5ページ目)」

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護医療院開設に向けたハンドブック」

介護医療院のスタッフとして、医師・リハビリ専門職・薬剤師・看護職員・介護職員・栄養士又は管理栄養士・介護支援専門員・診療放射線技師・調理員 事務員等・・・、とにかく専門職の人が必要です。

介護医療院は、施設の人員基準から、

- Ⅰ型介護医療院:介護療養病床相当(主な利用者像は介護療養病床療養機能強化型AB相当)

- Ⅱ型介護医療院:老人保健施設相当以上(主な利用者像はⅠ型より比較的容体が安定した者)

の2つの類型を設けています。

介護医療院の開設許可は1つの介護医療院を単位として行われますが、介護医療院サービスを行う部分として認められる単位は原則60 床以下の「療養棟」単位です。1つの介護医療院でⅠ型・Ⅱ型を組み合わせることで、柔軟な人員配置やサービス提供を担保しています。

以下では基準省令や解釈通知に記載された、人員に関する基本的な基準についてご説明します。

→ 続きは、厚生労働省ホームページ「介護医療院公式サイト」へ

※引用元:厚生労働省ホームページ「介護医療院公式サイト」

なお、「介護福祉士実務者研修」まで習得するにあたって、給付金をいただけるようです。条件があるようですので、確認してみてください。

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護分野の職業訓練(求職者支援訓練)」を受講しませんか」

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)」

設備基準

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護医療院(PDF 5ページ目)」

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護医療院開設に向けたハンドブック」

療養室・診察室・処置室・機能訓練室・談話室・食堂・浴室・レクリエーションルーム・洗面所・便所・・・が必要となりますので、大きな建物であると助かります。

介護医療院の施設基準については、医療を内包した施設系サービスの観点から、

- 面積基準は老人保健施設相当以上(8.0m² 以上)

- プライバシーに配慮した環境整備

(多床室の場合でも家具やパーティション等による間仕切りの設置)これらなどが求められ、

介護医療院は、生活施設としての機能を併せ持っていることが特徴です。介護医療院は、原則として以下に掲げる施設基準をみたしている必要があります。

→ 続きは、厚生労働省ホームページ「介護医療院公式サイト」へ

※引用元:厚生労働省ホームページ「介護医療院公式サイト」

【事業者指定】申請期間・手数料

介護医療院は、介護付き有料老人ホームの申請方法と異なり、最低でも2ヵ月以上開設までに日数がかかるそうです。参考までに、東京都は「介護医療院の開設許可にかかる事務手続きフロー」を出していますので添付しておきます。

※参考サイト:東京都福祉局ホームページ「介護医療院の開設許可にかかる事務手続きフロー」

申請手数料:63,000円

その他、詳しくは、各都道府県または各市区町村・介護保険事務所などへお問い合わせください。

介護医療院の開設条件

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護医療院開設に向けたハンドブック(PDF 7ページ目)」

○ 地方公共団体

○ 医療法人

○ 社会福祉法人

○ その他厚生労働大臣が定める者※参考サイト:厚生労働省ホームページ「介護医療院開設に向けたハンドブック(PDF 7ページ目)」

当社は、社会福祉法人を設立して、介護医療院を開設することを希望しています。それは、このあと紹介します「就労移行支援事業」も、社会福祉法人に関係している事業だからです。

社会福祉法人の設立

▼ 「社会福祉法」定義

第二十二条 この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。

※参考サイト:社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

社会福祉法人の性格

Q.社会福祉法人とはなんですか。

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人のことです。

社会福祉事業には、特別養護老人ホームや障害者支援施設、乳児院、児童養護施設など利用者に対する影響が特に大きい入所施設を経営する第一種社会福祉事業と、保育所を経営したり、障がい者や高齢者のいる家庭に家事や介護の援助を行うホームヘルプサービスや通所により食事や入浴の介助をしたり機能回復訓練等を行うデイサービスなどの第二種社会福祉事業があります。第一種社会福祉事業は継続性、安定性を確保する必要が特に高いことから、原則として国、地方公共団体又は社会福祉法人に限り経営することが認められています。

社会福祉法人は、平成18年の改正前の民法第34条に基づく公益法人から発展した特別法人であり、「公益性」と「非営利性」の性格を備えており、極めて公共性の高い法人であるため、税制上の優遇措置などの公的な助成が行われる反面、法人の設立、運営及び監督等については、他の公益法人に比べ厳しい規制を受けます。そのため、岡崎市においては第二種社会福祉事業(保育所等一部の施設及び事業は除きます。)のみを行うことで社会福祉法人を設立することは原則認めていません。※引用元:岡崎市ホームページ「社会福祉法人とはなんですか」

(1) 公益性・非営利性

○ 社会福祉法人は、学校法人、宗教法人等と同様に旧民法34条に基づく公益法人から発展した特別法人。

○ 社会福祉事業を行うことを目的とし(公益性)、残余財産は社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者に(最終的には国庫に)帰属しなければならない(非営利性)。このような残余財産の帰属方法から、法人設立時の寄附者の持分は認められない。

(2) 公共性・純粋性

○ 社会福祉事業の経営主体は、本来、国や地方公共団体等の公的団体であるべきとされた(公共性)。

○ 戦前の民間社会福祉事業は、財政的窮乏から、社会福祉事業よりも収益事業の経営を行い、社会的信用の失墜

を招いたため、社会福祉法人は、なるべく社会福祉事業のみを経営すべきであるとされた(純粋性)。

(3) 公の支配(憲法第89条)

○ 「公金その他の公の財産」は、「公の支配に属しない」「慈善又は博愛の事業」に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならないとされており、 「公の支配」として、補助金等の助成を受けた社会福祉法人に対し、行政による監督等が行われる。※引用元:内閣府ホームページ「参考資料集(PDF 2ページ目)」

3種類の事業

社会福祉法人には、「社会福祉事業」「公益事業」「収益事業」と、3種類の事業に区切られています。

社会福祉事業

社会福祉事業は、「第一種」と「第二種」で分けられています。【非課税】

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「社会福祉法人の現状(PDF 4ページ目)」

- 「第一種」・・・経営適正を欠いた場合、利用者の人権擁護の観点から問題が大きいため、確実公正な運営確保の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)

- 介護医療院

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「社会福祉法人の現状(PDF 5ページ目)」

- 「第二種」・・・事業の実施に伴い、弊害のおそれが比較的少なく、自主性と創意工夫を助長するため、公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)

- 就労移行支援

公益事業

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「社会福祉法人の現状(PDF 6ページ目)」

公益事業は、社会福祉と関係のある公益を目的とする事業 【非課税】

- 有料老人ホーム

収益事業

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「社会福祉法人の現状(PDF 6ページ目)」

その収益を社会福祉事業又は一定の公益事業に充てることを目的とする事業【課税】

- 貸ビル

- 駐車場のオーナー

- 売店

- 美容室経営

- 製造業

経営組織

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「社会福祉法人の設立について(平成 29 年 4 月 1 日以降)」

社会福祉法人の経営組織は、以下の通りです。

| 理事 | 6人以上 (うち1人を理事長とし法人の代表にし、さらに理事会で業務執行理事も選びます) 評議員…7人以上(理事の員数以上にします) |

| 評議員 | 7人以上(理事の員数以上にします) |

| 監事 | 2人以上 |

| 会計監査人 | 法人に応じて |

社会福祉法人を設立するためには、理事になれる人ということで、6人必要です。

社会福祉法人の設立方法

社会福祉法人設立する際の、事務手続きの資料を添付します。

※参考サイト:東京都福祉局ホームページ「第2章 社会福祉法人設立認可の事務手続き」

申請~取得までの期間

社会福祉法人の設立は、2~3年ほどかかる…というインターネット情報もありますが、法人設立認可審査委員会による、協議によっても変動はあると思います。詳しくは、設立する地域の所轄庁にお問い合わせください。

所轄庁

※参考サイト:厚生労働省ホームページ「社会福祉法人の設立について(平成 29 年 4 月 1 日以降)」

社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事又は市長(法人の行う事業が2以上の地方厚生局の区域にわたった上で、特定の要件を満たす法人は厚生労働大臣)です。

社会福祉法人を設立する時の注意事項

■子法人所有の禁止(認可通知※ 別紙1 第2 法人の資産3(2))

なお、子会社の保有のための株式の保有等は認められないものであり、株式の取得は、公開市場を通してのもの等に限られること。

※参考サイト:厚労省「社会福祉法人の収入・収益の取扱い(PDF 1ページ目)」

■資金使途制限(社会福祉法第26条)

社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第五十七条第二号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。

※参考サイト:厚労省「社会福祉法人の収入・収益の取扱い(PDF 1ページ目)」

その他、参考サイトをご確認ください。

※参考サイト:厚労省「社会福祉法人の収入・収益の取扱い(PDF 1ページ目)」

長くなってきましたので、新しいページに分割して書きます。

↓↓↓↓↓