ムーンショット計画は、2020年1月23日に開催した、第48回 総合科学技術・イノベーション会議で発表されました。現時点で日本は、9つのプロジェクトがあり、それぞれ研究や開発が行われています。

【ムーンショット計画 目標2】2050年までに、超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現

本記事では、内閣府が提示している資料「ムーンショット計画 目標2」を紹介しながら、測定器を街に設置して「見える化」した取組みの紹介と、ここから分かる事業について当社の考えを話します。

ターゲット

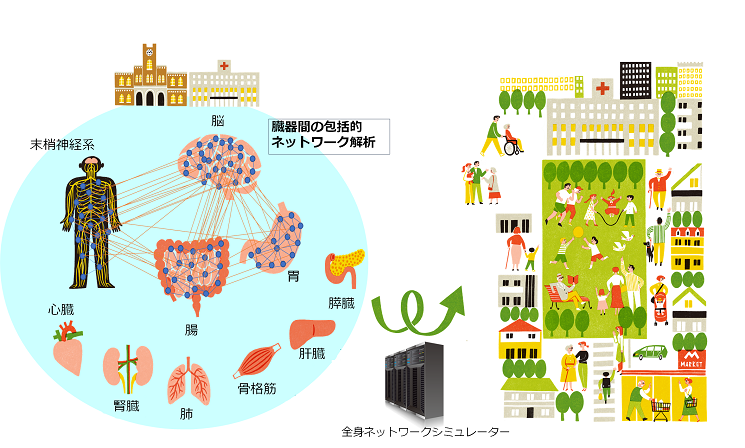

- 2050年までに、臓器間の包括的ネットワークの統合的解析を通じて疾患予測・未病評価システムを確立し、疾患の発症自体の抑制・予防を目指す。

- 2050年までに、人の生涯にわたる個体機能の変化を臓器間の包括的ネットワークという観点で捉え、疾患として発症する前の「まだ後戻りできる状態」、すなわち「未病の状態」から健康な状態に引き戻すための方法を確立する。

- 2050年までに、疾患を引き起こすネットワーク構造を同定し、新たな予測・予防等の方法を確立する。

- 2030年までに、人の臓器間ネットワークを包括的に解明する。

※引用元:内閣府ホームページ「ムーンショット目標2」

関連するエリアとビジョン

Area :「急進的イノベーションで少子高齢化時代を切り拓く」、「サイエンスとテクノロジーでフロンティアを開拓する」

Vision :「「100歳まで健康不安なく、人生を楽しめる社会」の実現」、「基本的生命過程の制御技術 (バイオ)」、「脳神経メカニズムの全解明 (脳・神経系)」

※引用元:内閣府ホームページ「ムーンショット目標2」

目標設定の背景

- 高齢化等に起因する慢性疾患等(糖尿病、高血圧、動脈硬化、アレルギー、認知症、神経障害等)に係る社会問題は大きな課題となっており、慢性疾患等の予防が急務となっている。

- 慢性疾患等の発症メカニズムの解明はまだ不十分であり、根本的な予測・予防方法はまだ確立されていない。

- 各臓器が担う生体機能を相互依存的なネットワークとして捉え、その破綻によって病態が形成されるという考え方に基づき、破綻を防ぎ、健康な状態を維持するという考えが重要であると認識されつつある。

- 例えば、パーキンソン病については腸内の異常タンパク質が、がんについては睡眠等の生活リズムが関係している可能性がある等、意外な臓器間のつながりにより疾患が発症することが示唆されている。

- 臓器間ネットワークに関連する知見を蓄積し利活用することにより、慢性疾患等の予測方法を確立でき、さらに将来的には新たな治療・緩和方法の開発につながる可能性がある。

- 臓器間ネットワークの包括的な解明に向けた取組は、Human Cell Atlas(米)、Brain Initiative(米)、Human Brain Project(欧)等の欧米の大型プロジェクトでも実施されていない先駆的な試みである。

※引用元:内閣府ホームページ「ムーンショット目標2」

ムーンショットが目指す社会

- 従来のアプローチで治療方法が見いだせていない疾患に対し、新しい発想の予測・予防方法を創出し、慢性疾患等を予防できる社会を実現する。

- 疾患を引き起こすネットワーク構造を解明することで、加齢による疾患の発症メカニズム等を明らかにし、関連する社会問題を解決する。

- 疾患の発症メカニズムの解明により、医薬品、医療機器等の、様々な医療技術を発展させ、我が国の健康・医療産業の競争力を強化する。

※引用元:内閣府ホームページ「ムーンショット目標2」

研究開発

プロジェクト一覧

下記、研究開発プロジェクトから確認いただけます。

※参考:内閣府ホームページ「研究開発プロジェクト(ムーンショット目標2)」

目標2 主なプレスリリース

下記URLより、プレスリリースについて確認いただけます。

※参考:内閣府ホームページ「目標2 主なプレスリリース」

ムーンショット目標2の詳細

下記にて、ムーンショット目標2の取組みについて確認いただけます。

※引用元: 内閣府ホームページ「科学技術振興機構(JST)ホームページ (移動ページ)」

ムーンショット目標2アニメーションで描く2050

科学技術振興機構(JST)のYouTube公式チャンネルをご紹介します。

最後に・・・

本記事では、内閣府が提示している資料「ムーンショット計画 目標2」を紹介しながら、測定器を街に設置して「見える化」した取組みの紹介と、ここから分かる事業について当社の考えを話します。

測定器を街に設置して「見える化」した取組み

ムーンショット目標1のアニメーションにて描かれていました、朝の健康状態をデータ送信することが日課となっている未来社会。ビッグデータにて解析をして、病気の予測・予防に役立てます。車中、運動中、アトラクションを楽しんでいる最中・・・、いつでもどこでも健康状態を測定し、その結果をもとに、適切な運動や食生活に関するアドバイスを、個々に貰っていました。

まだ現在は、データの取得が日常ではありませんが、一部の地域では、個人の健康データを送信するスポット等を設置して、健康意識を上げるための取組みをしています。

大仙市健幸まちづくりプロジェクトの概要

大仙市民および市内の事業所に勤務する方のうち希望者には、大仙市オリジナルデザインタニタ活動量計(愛称うぉーくん)を無料配布しています。このほか、市内に体組成計や血圧計を設置した「健幸スポット」を設置し、多世代が活用できる健康づくりの体制を整えています。

健康状態を「見える化」することで健康づくりの意識の向上、個人の健康状態にあわせた運動の提案・実践・定着サポートなどに官民が連携して取り組み、健康寿命の延伸や地方創生を図ります。

▼参加対象者

- 市内在住の方

- 市内の事業所に勤務する方(事業所単位での申し込みとなります)

※ペースメーカーを使用されている方は専用体組成計による測定を利用できません。

参加費:無料

※引用元:大仙市ホームページ「大仙市健幸まちづくりプロジェクト」

「見える化」なので、現時点では生成AI等は組み込まれておらず、その前段階として行っているプロジェクトです。これが将来的には、一人ひとりにIoTセンサー付きの万歩計などが配られ、そのデータを常に生成AIに学習させることで、人々の健康状態を把握できるようになる・・・ということです。

現在、建設重機などが、IoTセンサー搭載型の車両を開発して販売していますが、それによく似たものになるとイメージしていただければと思います。

また、大仙市では、現在、人口 約7.6万人いる市民のうち、約 2.9万人ほどの参加者がおり、まだ半数までは届きませんが、タニタと大仙市のプロジェクトが先駆けとなって、全国に展開するよう努力しているそうです。

たとえば、タニタの工場に見学できる企画をしていたり、ポイント制にして参加者に楽しく活用してもらえるよう、工夫が施されています。

実際に、タニタの工場見学をしましたが、タニタは、体重計の開発、ウエイトコントロールにちなんで、動脈硬化などの防止として、塩分摂取量を控え目にすることにも着目しており、食事管理のプレゼンも聞きました。出汁を多く含んだ味噌汁などの食品開発をして販売しており、見学者に味噌汁やコーヒーのプレゼントをしていました。

このように、健康測定器が世の中に広まっていくことで、未来社会ではコンビニ・スーパーなどで選ぶ商品も、少しずつ変わることでしょう。そう考えると、これまで普通と思っていた「外食」に対する見直しもすることが想定できますので、飲食業・食品製造業の変化も楽しみですね。

人間の健康寿命を延伸することを目的としていますから、サプリメントなどの健康食品の販売、フィットネス関連の仕事は、これから需要が高まりそうです。それ以外の産業ですと、自動車業なども、人々のヘルスデータを取得・生成AIによる分析ができるように、次々と時代に合った(ニーズ)商品・サービスが出てくることでしょう。

ということで、今回は以上です。

次の記事はコチラ

↓↓↓↓↓↓↓